“Anak-anak yang beruntung akan dibacakan buku ini. Orang dewasa yang cerdas akan membacanya sendiri dan terbangkitkan kembali ikatannya pada semangat kemanusiaan.” – Wall Street Journal

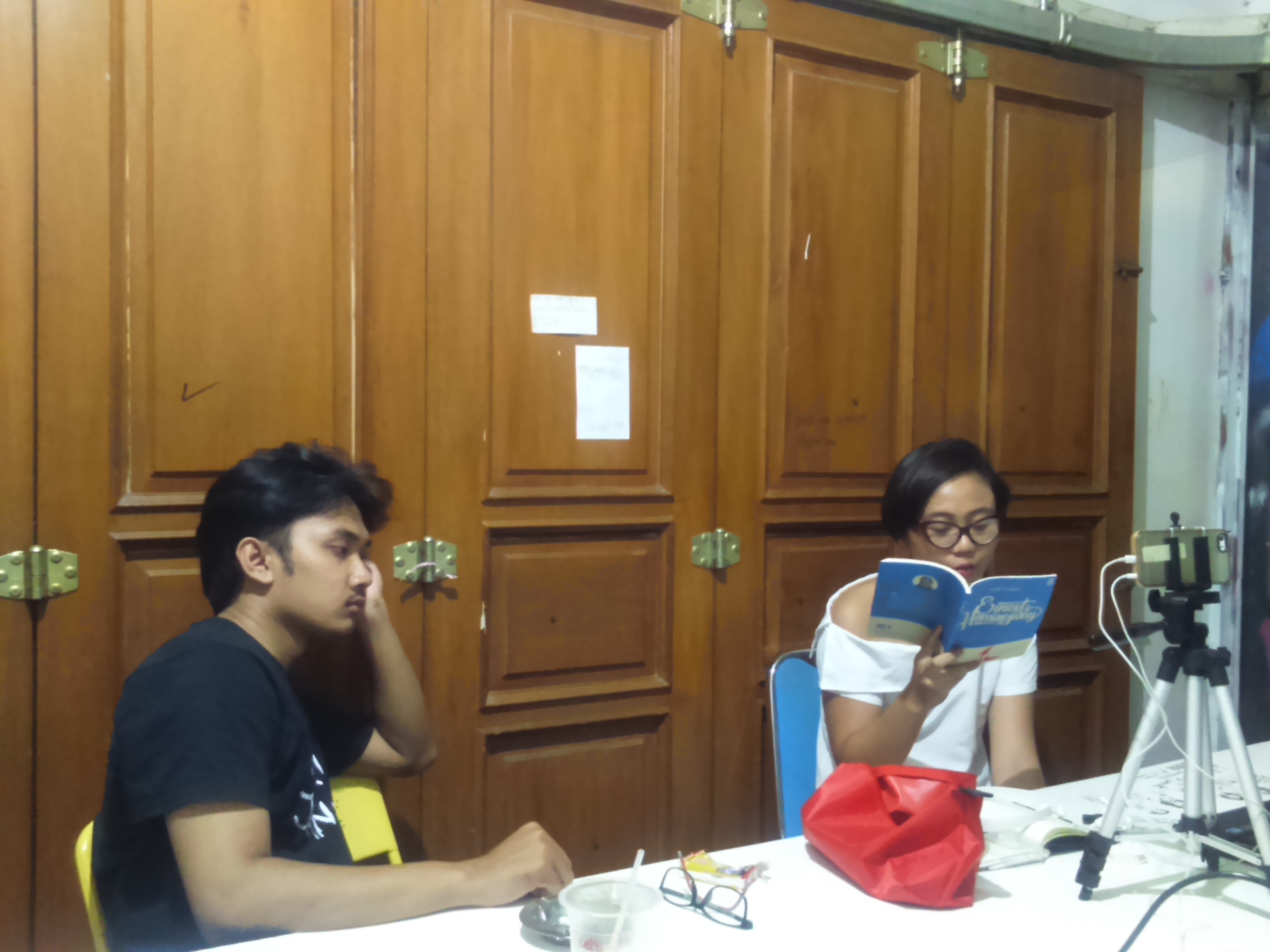

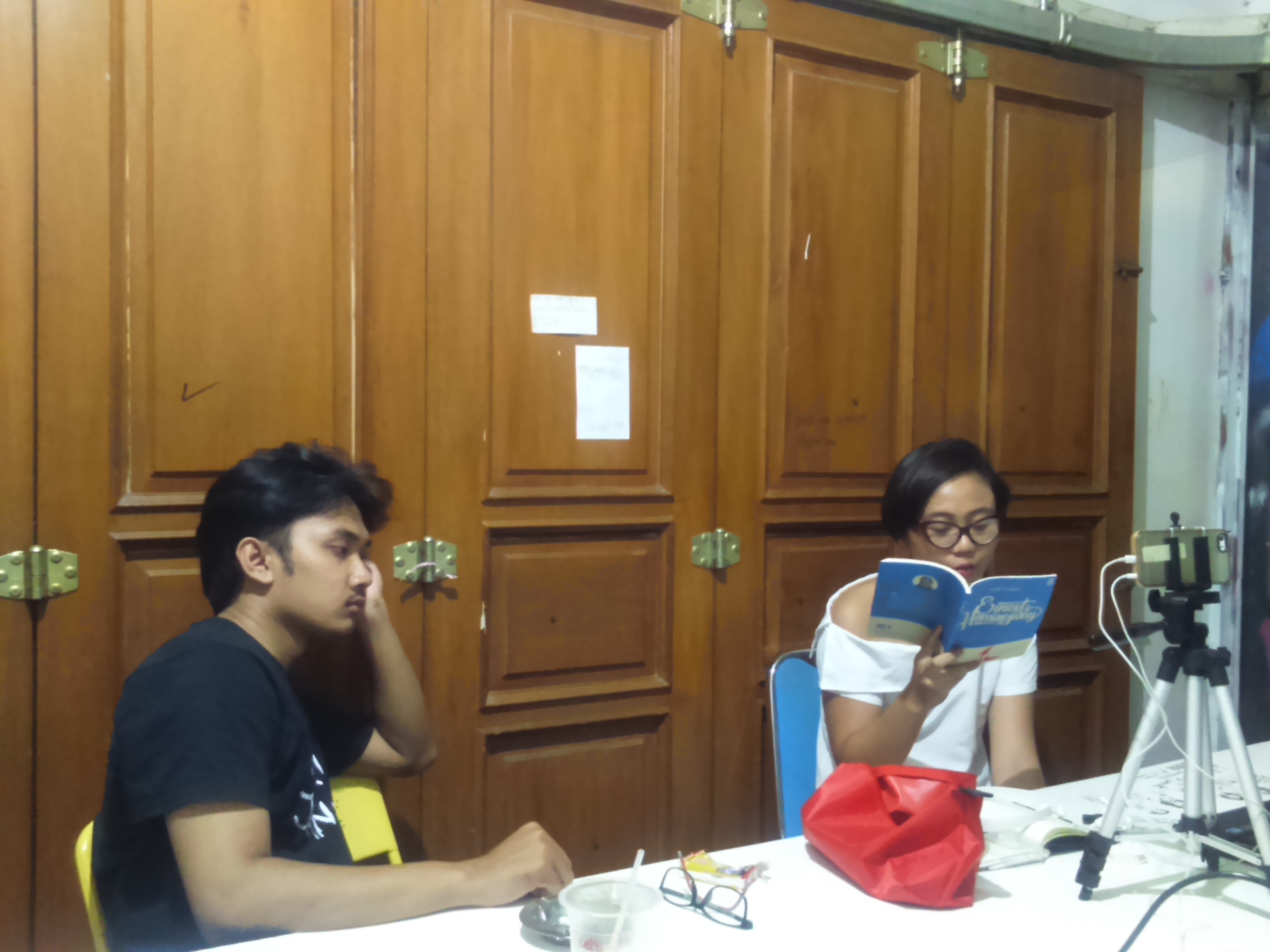

Suasana pembacaan Sejarah Dunia untuk Pembaca Muda tanggal 3 Mei 2017

Sebagaimana yang diungkapkan kutipan komentar dari sampul buku Sejarah Dunia untuk Pembaca Muda (Marjin Kiri, 2015) karya Ernst H. Gombrich, kami mungkin salah satu dari sekian anak-anak yang beruntung yang pernah saling dibacakan dan membacakan buku ini. Karya sejarah yang tidak terasa seperti buku sejarah ini memuat penulisan sejarah dunia yang terrangkum dalam 40 bab, dimulai dari era sejarah awal bumi sebelum kehadiran manusia dan diakhiri dengan sebuah ulasan tentang Perang Dunia II dan akhir Perang Dingin. Ulasan yang merangkum lebih dari 4000 tahun sejarah manusia ini terbit pertama kali di tahun 1936 dan sempat dilarang beredar di Jerman pada saat rezim Nazi berkuasa. Namun kini, ia telah diterjemahkan ke dalam 30 bahasa dan terjual sedikitnya 6 juta eksemplar (keterangan dari buku).

Pingkan dan Zikri tengah mengikuti pembacaan buku Sejarah Dunia untuk Pembaca Muda

Buku setebal 368 halaman ini tandas dalam lima kali sesi baca bersama-sama yaitu pada tanggal 3, 10, 24, 31 Mei dan 14 Juni 2017 di Perpustakaan Forum Lenteng yang melibatkan di antaranya Zikri, Pingkan, Aryo, Ragil, Ampyang, Melisa, Renal, Delva, Anggra, Otty, Rayhan, Hanif, Ika, Abi, Dhuha, Eka dan Asti. Biasanya, satu orang akan membacakan satu bab sejarah sementara yang lain mendengarkan dan lingkaran proses membaca berlangsung satu atau dua kali putaran dengan durasi terlama ialah 4 jam. Formasi peserta ini memang tidak selalu komplit sebab kadang-kadang para peserta berhalangan datang dan akhirnya mengikuti sesi pengulangan di luar tanggal-tanggal yang disebutkan di atas. Tidak jarang kami terpingkal, menjadi sendu, terperangah atau merasa gemas sebab terbawa oleh tutur cerita sejarah yang dituliskan oleh Gombrich dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan apik oleh Elisabeth Soeprapto-Hastrich.

Ampyang, Abi dan Ragil menjadi peserta Klub Baca #18 yang membacakan karya Gombrich

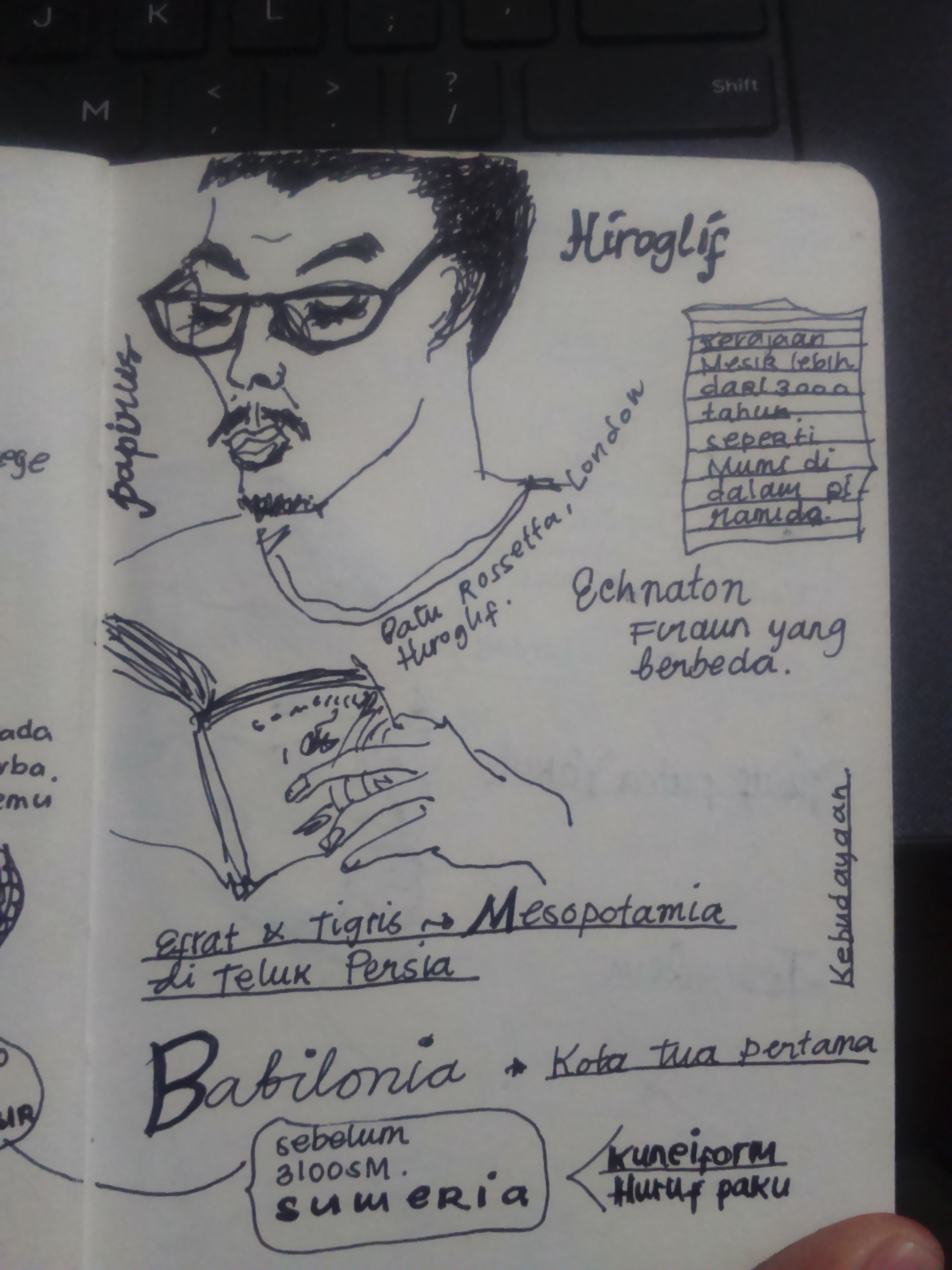

Jika pada bab pertama Gombrich bertutur tentang bumi sebelum kehadiran manusia, pada bab-bab selanjutnya ia bercerita tentang zaman prasejarah dan manusia-manusia purba, peradaban di lembah sungai Nil yaitu Mesir pada sekitar 3.100 tahun sebelum Masehi dan penemuan seni menulis pada era tersebut melalui keberadaan hieroglif serta buku yang terdiri dari lembar-lembar papirus. Kemudian ia bercerita tentang Mesopotamia, huruf paku, Raja Hamurabi dan Nebukadnezar dalam bab 4. Selanjutnya ia memperkenalkan kita kepada bangsa Yahudi dan orang-orang yang membawakan ajaran agama samawi pada permulaan sejarah. Kemudian dalam bab 6 yang hanya sepanjang dua setengah halaman, ia bercerita tentang huruf latin yang kita kenal sekarang sebagai warisan dari orang-orang Fenisia yang tinggal di kota pelabuhan Tirus dan Sidon (sekarang di Lebanon). Gombrich juga bercerita tentang Yunani kuno, Persia yang dipimpin Xerxes, peradaban di India dan di Tiongkok, tentang Iskandar Zulkarnain yang hebat, tentang orang-orang Romawi dan berdirinya peradaban Romawi kuno hingga tentang perkembangan berbagai agama di Eropa, Asia maupun Timur Tengah. Dalam bab-bab lainnya, Gombrich juga menuturkan tentang kerajaan-kerajaan di Eropa yang mulai berkembang, penaklukan-penaklukan yang terjadi, suku-suku pedalaman yang mengalami kolonialisme dan imperialisme hingga perang-perang antar kerajaan dan negara yang terjadi di sepanjang sejarah.

Sesi pembacaan tanggal 10 Mei 2017 di halaman belakang Forum Lenteng bersama Abi, Delva, Ika, Hanif, Ragil dan Anggra.

Salah satu bagian yang paling saya ingat di buku ini ialah mengenai kekuasaan Romawi di Byzantium. Gombrich mengulas perjalanan kekuasaan di Romawi mulai dari zaman Julis Caesar hingga Konstantinus dan Justinianus yang menghasilkan berdirinya kota Konstantinopel yang ternama beserta Hagia Sophia yang menjadi salah satu peninggalan penting sejarah seni rupa era Byzantium. Ulasan ini kemudian mengingatkan pada pelajaran-pelajaran mengenai Sejarah Seni Rupa Barat yang pernah dipaparkan Hafiz Rancajale setiap Senin sore. Bahwa rupanya awal perkembangan seni rupa Barat yang sangat terinspirasi dari kejayaan seni dan sastra era Yunani justru dimulai dari era Romawi dan berkembang mulanya dari ikon-ikon atau gambar-gambar yang menceritakan tentang kisah Alkitab yang dibuat di katakombe, yaitu sebuah ruang atau kuburan bawah tanah yang dulunya digunakan sebagai tempat berkumpul orang-orang kudus ketika Kristen masih terlarang di Romawi. Sehingga tak heran jika pada abad ke-8 hingga 14 Masehi atau sebelum era Pencerahan, karya-karya seni sangat mengacu pada tujuan ketuhanan dan identik dengan gambar-gambar ikon yang mana masih bisa dijumpai jejaknya pada Hagia Sophia hari ini.

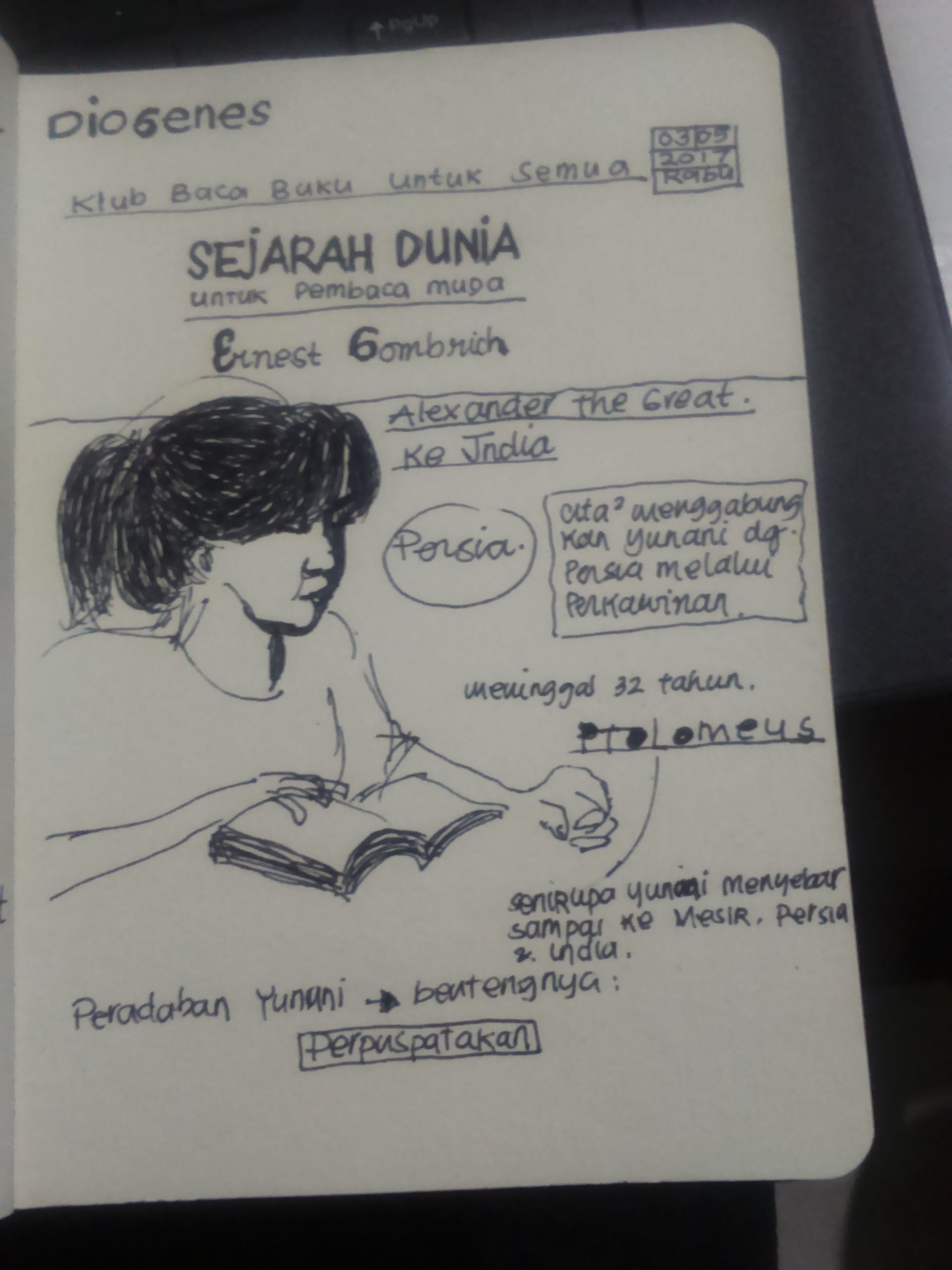

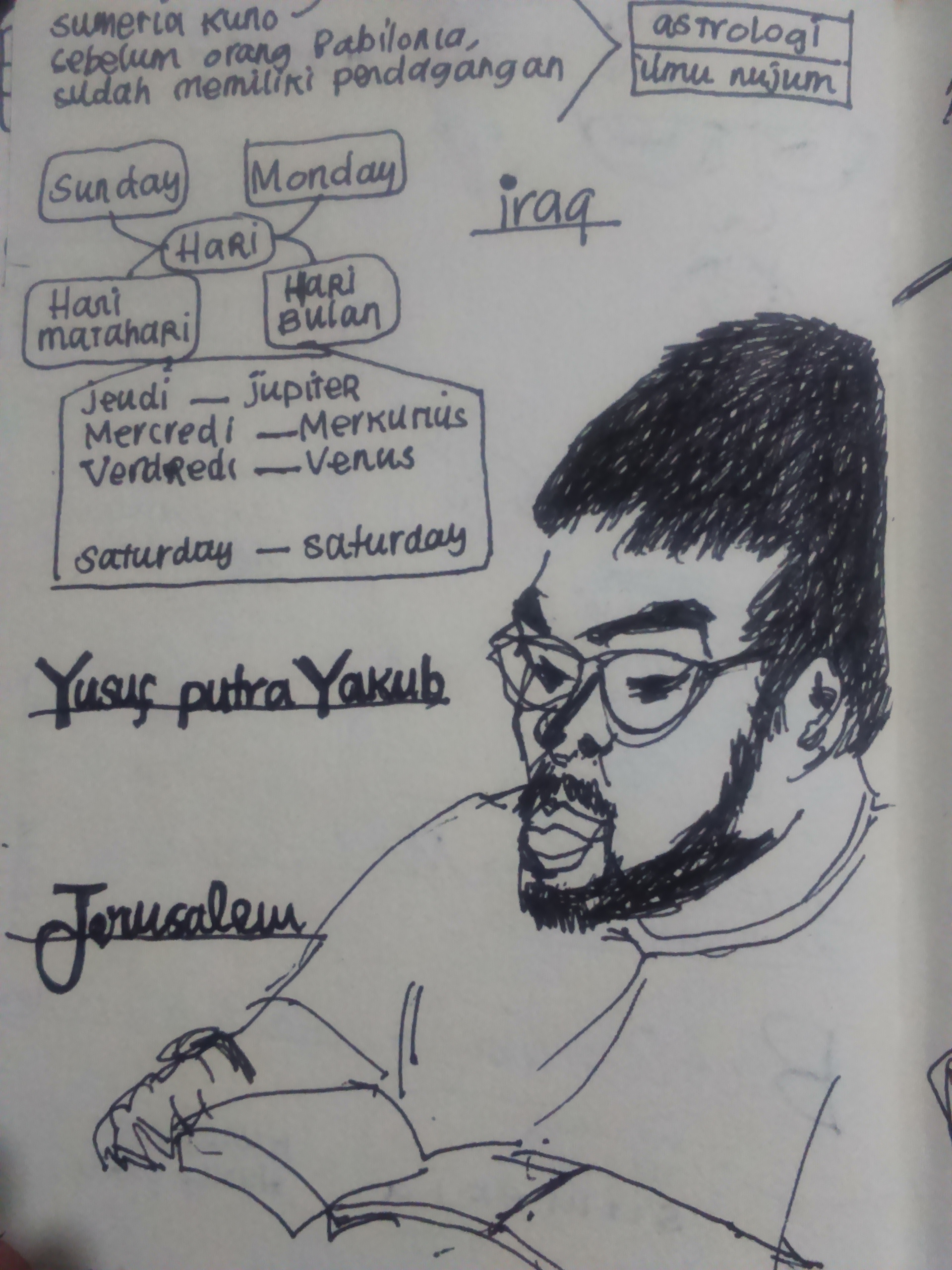

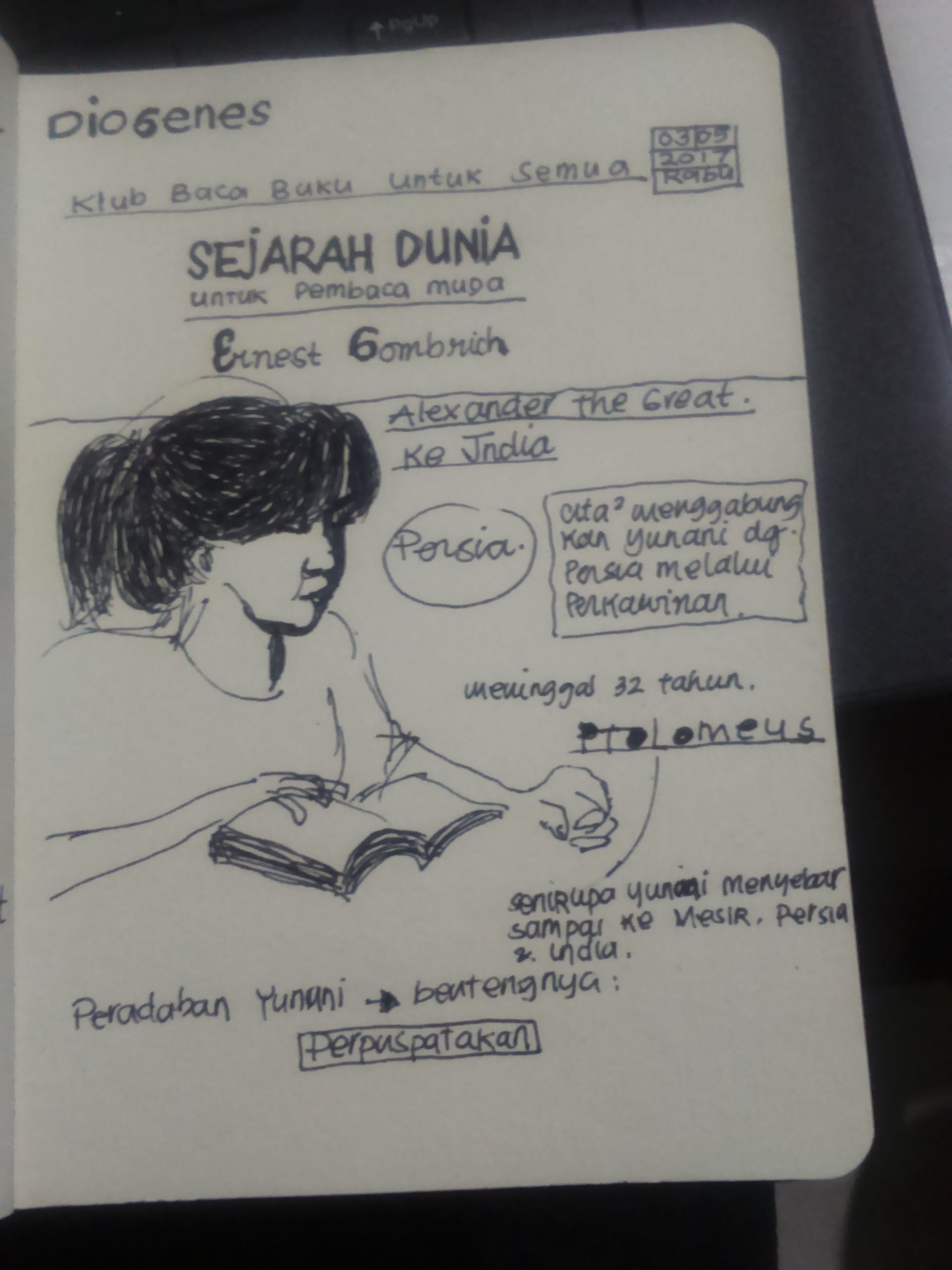

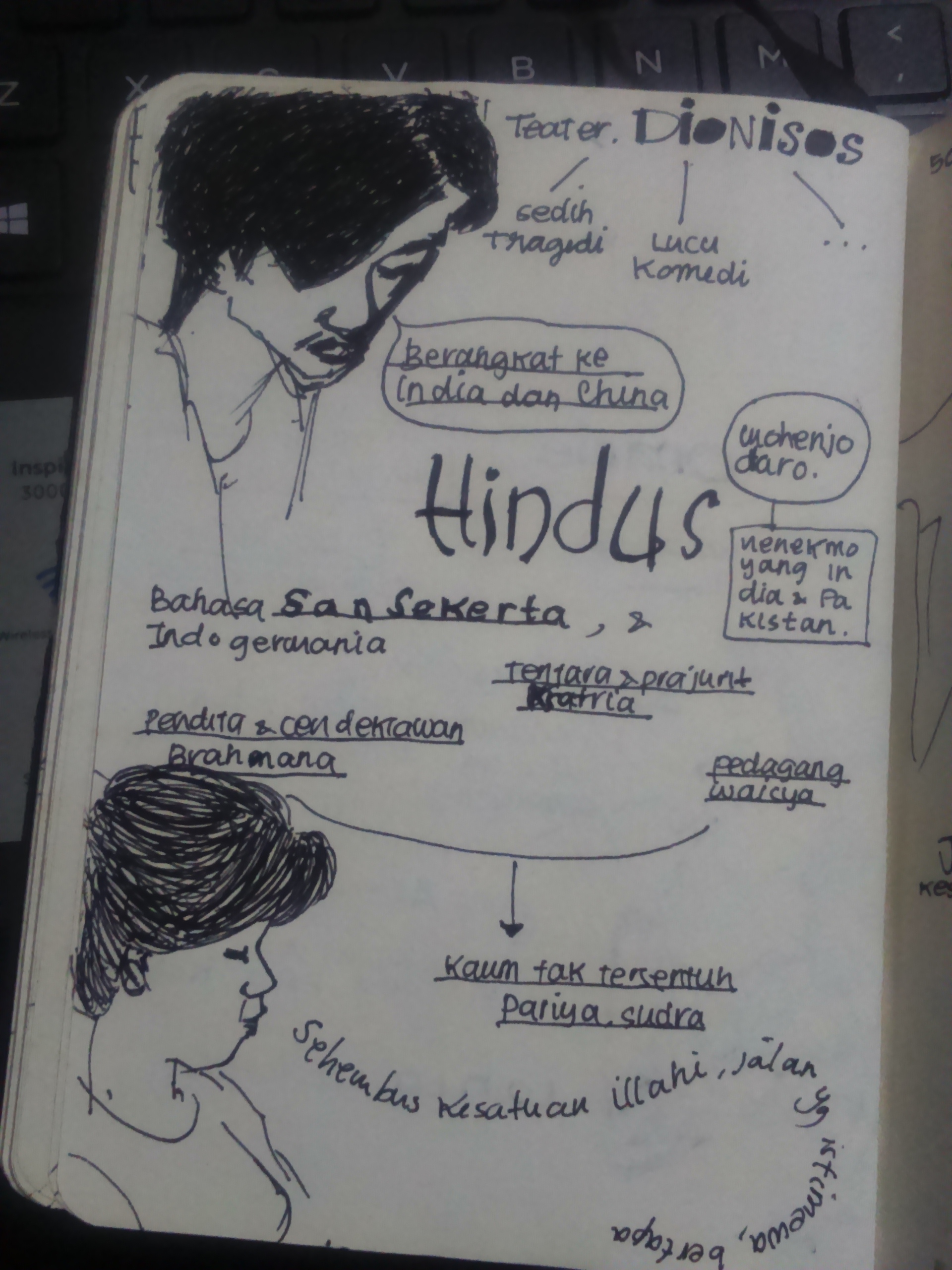

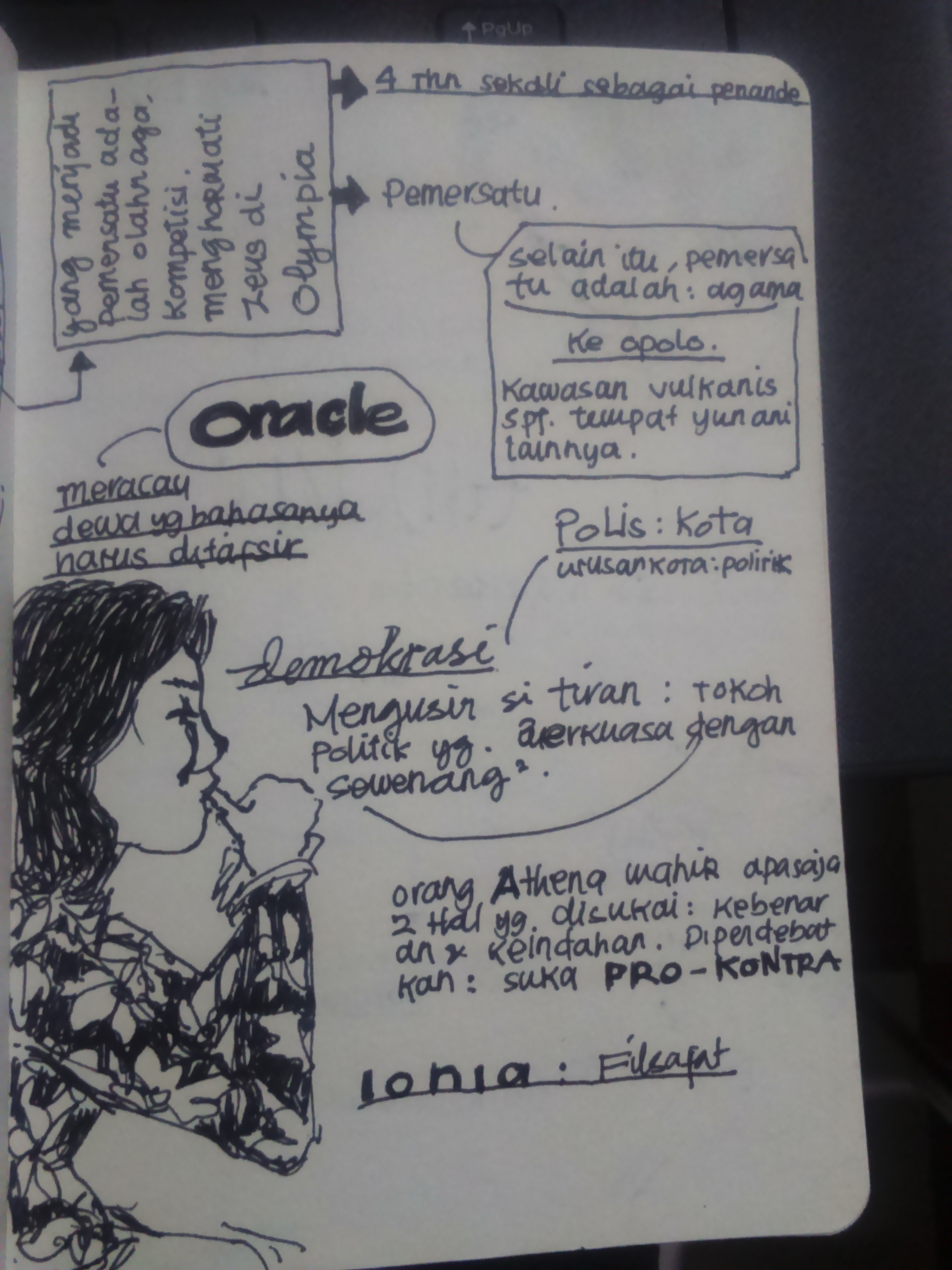

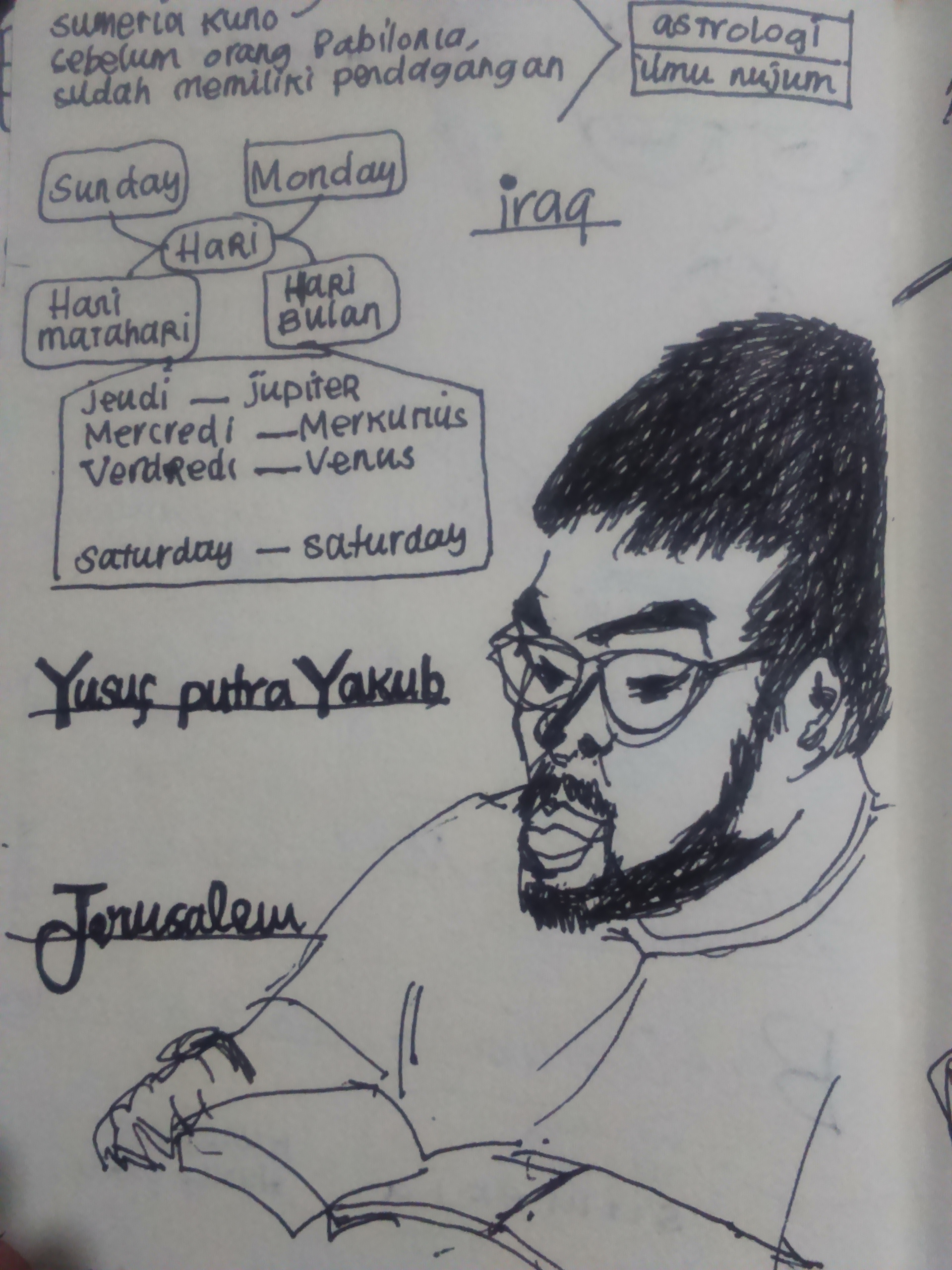

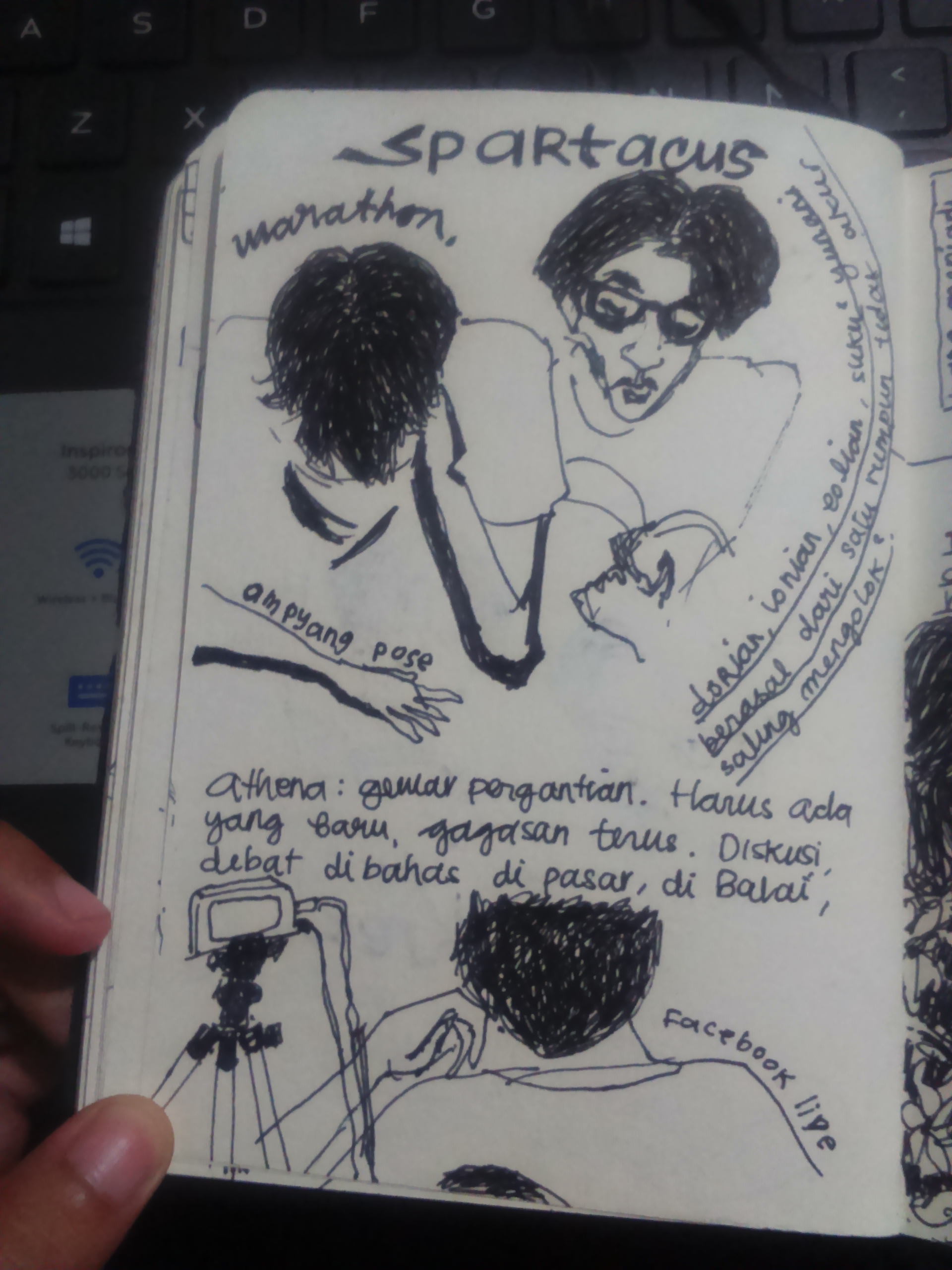

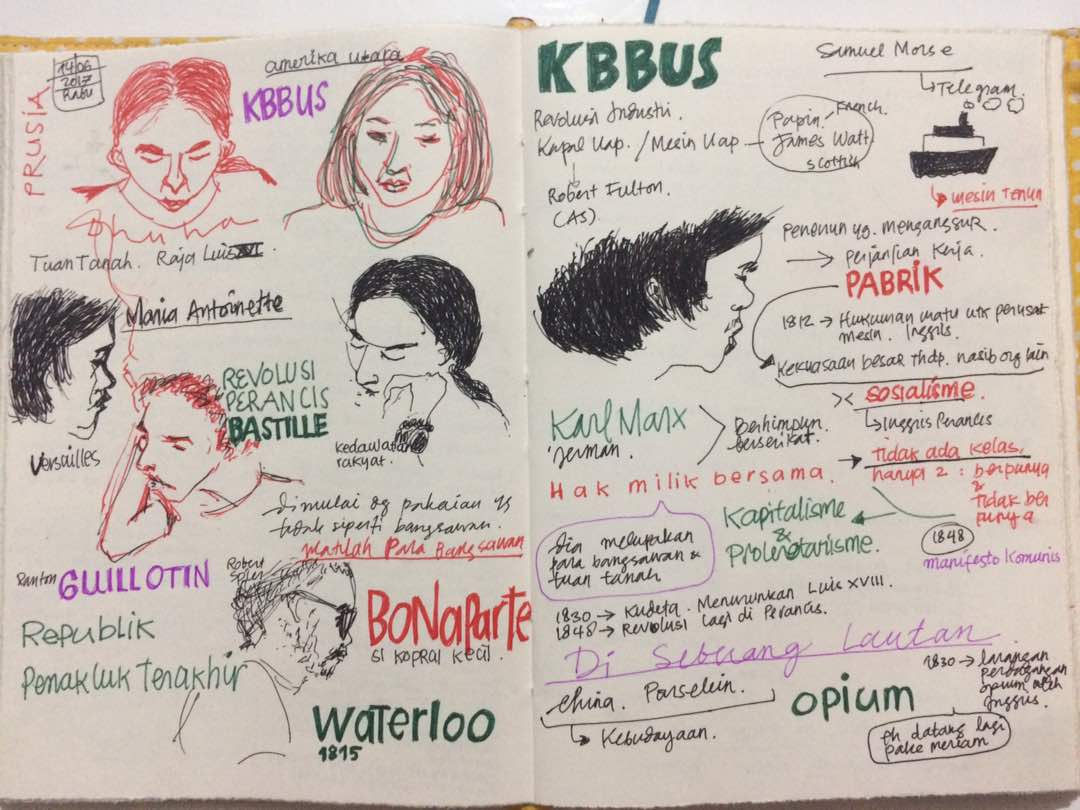

Sketsa tentang pembacaan buku Sejarah Dunia untuk Pembaca Muda oleh Otty Widasari.

Sketsa tentang pembacaan buku Sejarah Dunia untuk Pembaca Muda oleh Otty Widasari.

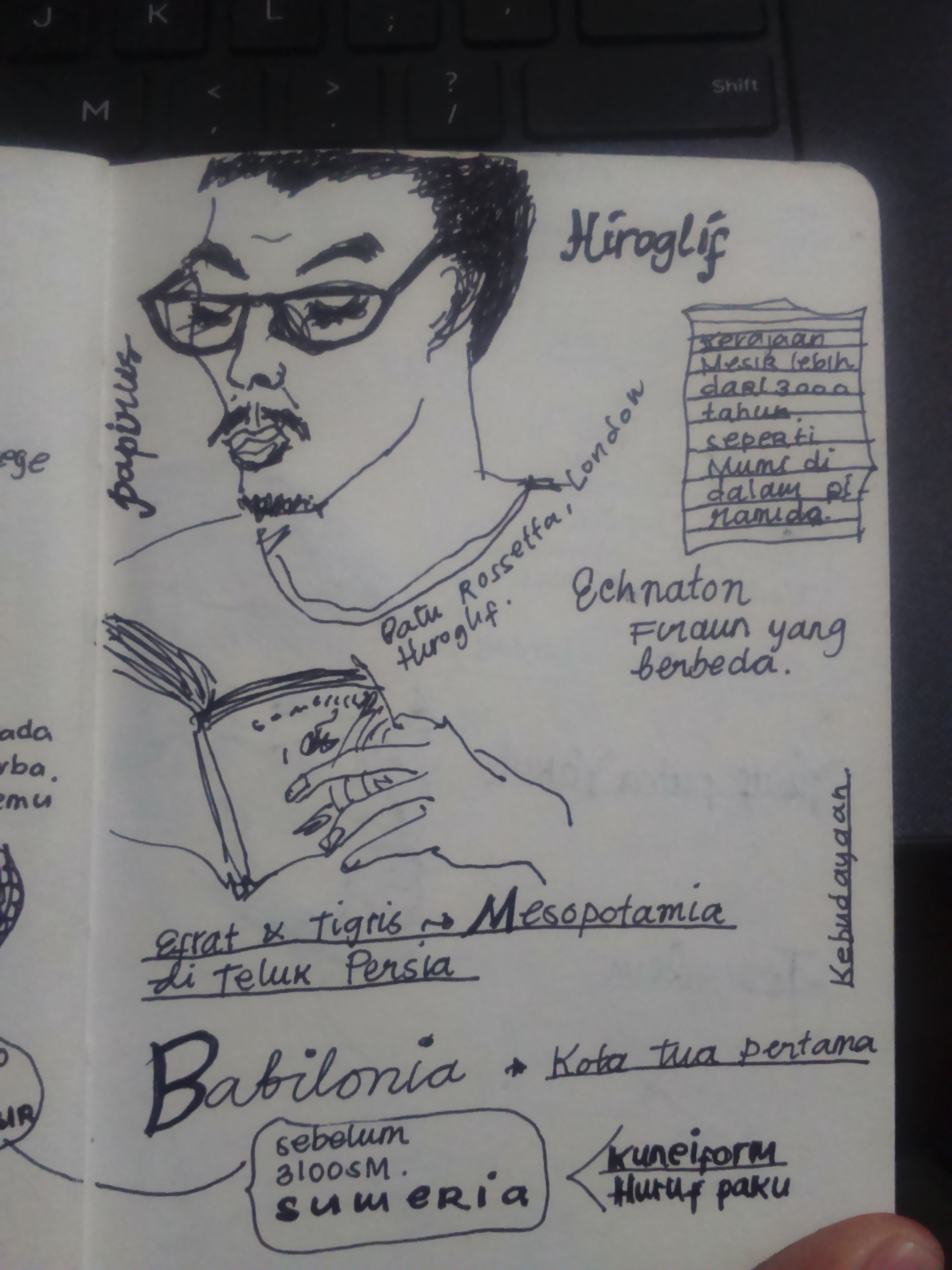

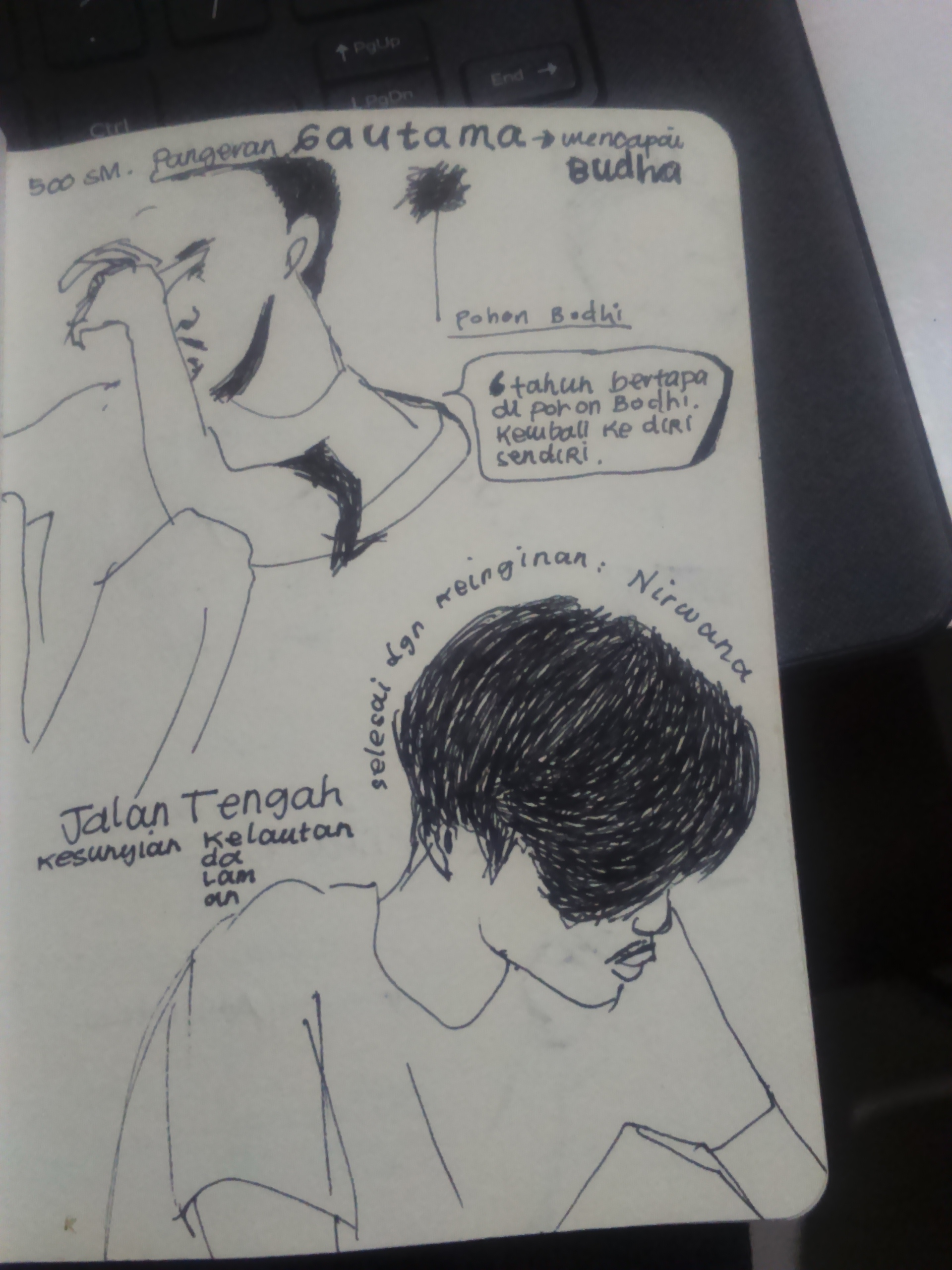

Sketsa tentang pembacaan buku Sejarah Dunia untuk Pembaca Muda oleh Otty Widasari.

Sketsa tentang pembacaan buku Sejarah Dunia untuk Pembaca Muda oleh Otty Widasari.

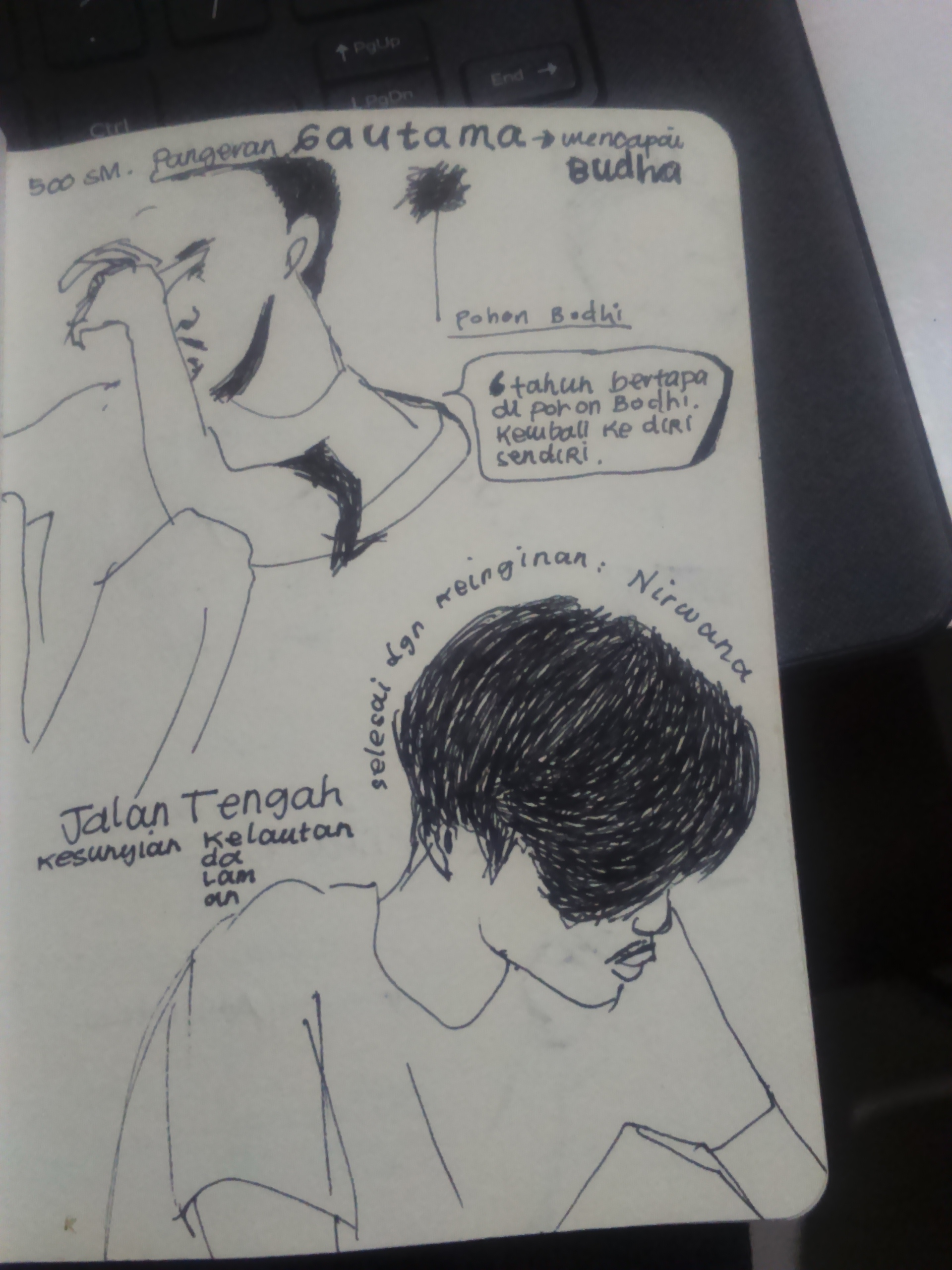

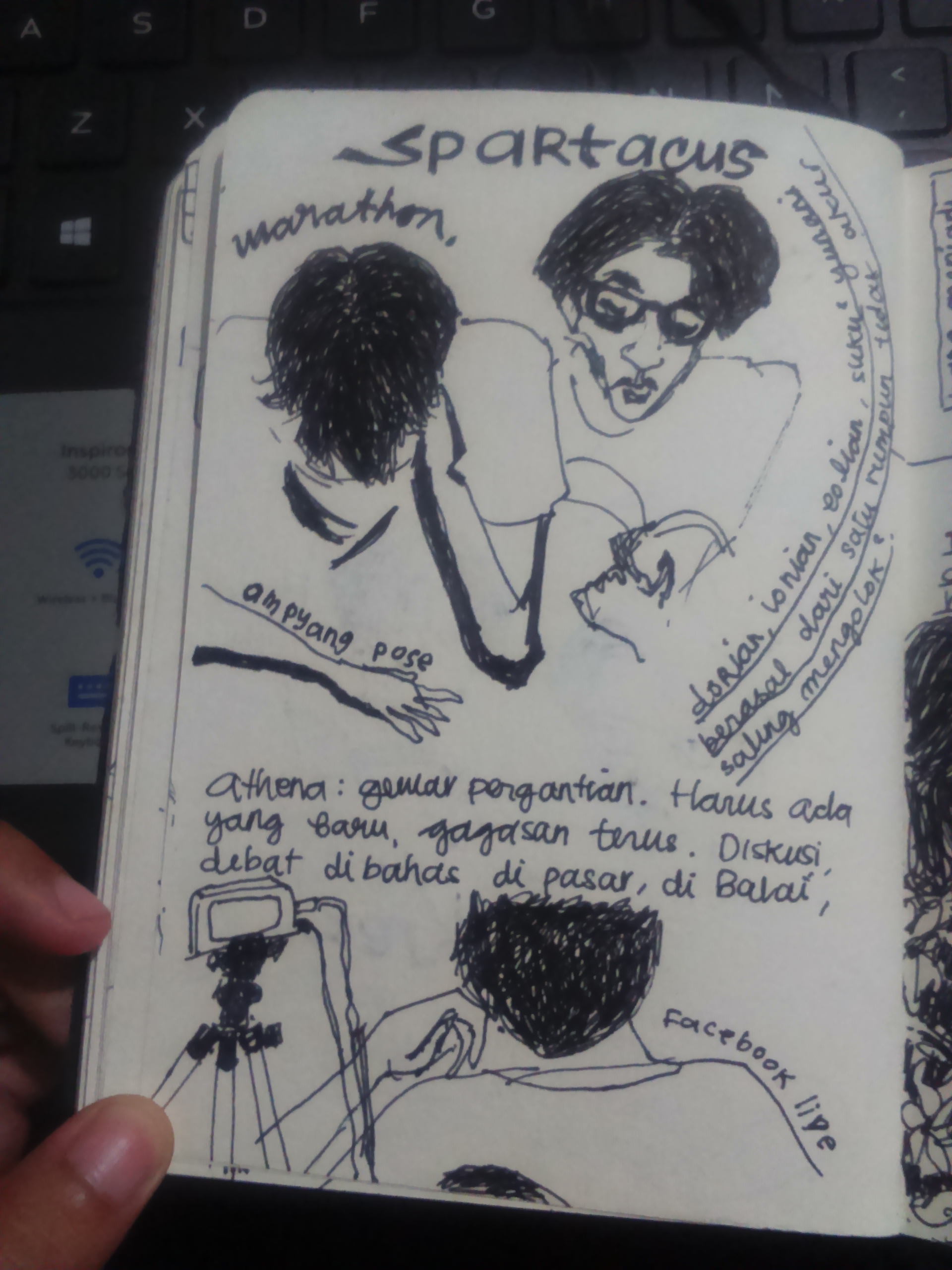

Sketsa tentang pembacaan buku Sejarah Dunia untuk Pembaca Muda oleh Otty Widasari.

Sementara itu, Zikri sempat mengatakan bahwa ia sangat suka bagian awal buku tentang bumi sebelum keberadaan manusia. Ia juga menyukai bagian-bagian akhir buku ketika Gombrich menggambarkan melihat kembali sejarah masa lalu sebagai suatu pengalaman melihat aliran sungai dari ketinggian. Ia terkesan pada cara penggambaran Gombrich dalam menuturkan peristiwa melihat masa lalu.

Sketsa tentang pembacaan buku Sejarah Dunia untuk Pembaca Muda oleh Otty Widasari.

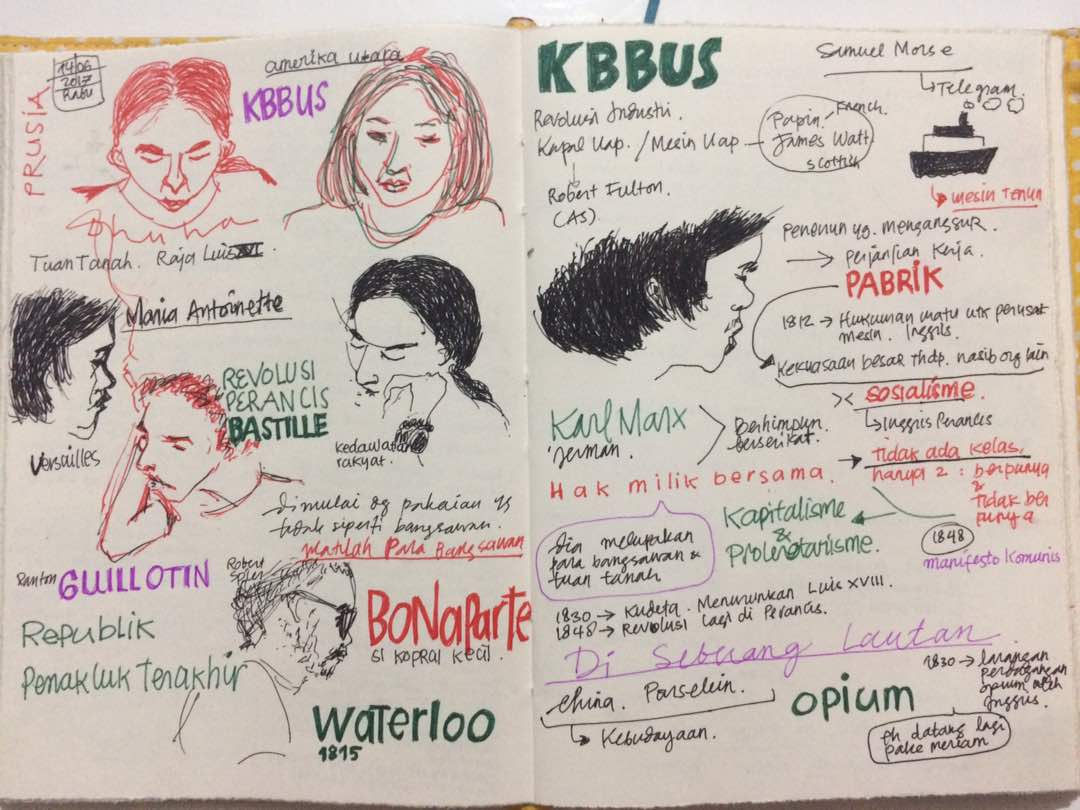

Sketsa tentang pembacaan buku Sejarah Dunia untuk Pembaca Muda oleh Otty Widasari.

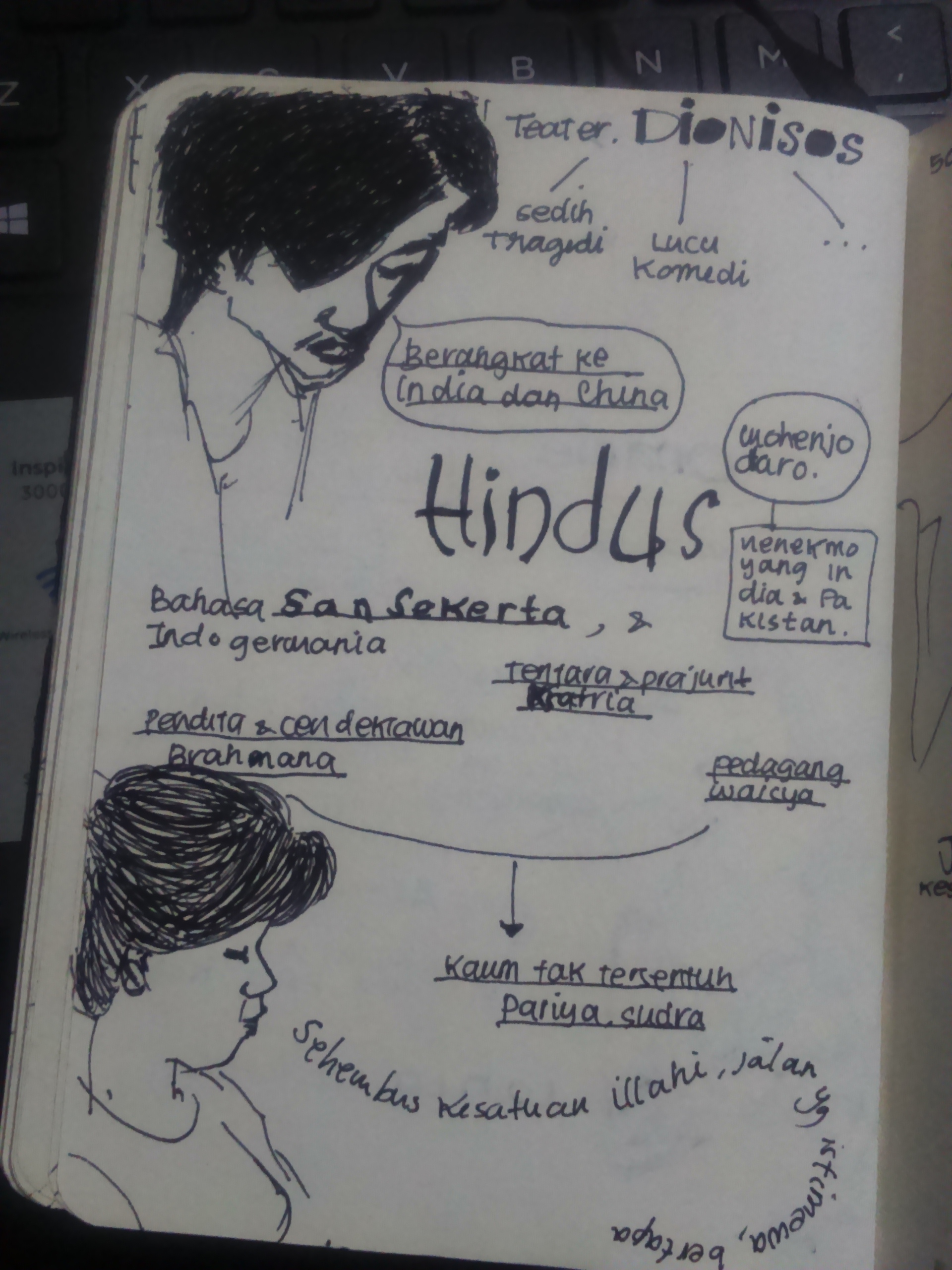

Sketsa tentang pembacaan buku Sejarah Dunia untuk Pembaca Muda oleh Otty Widasari.

Sketsa tentang pembacaan buku Sejarah Dunia untuk Pembaca Muda oleh Otty Widasari.

Sketsa tentang pembacaan buku Sejarah Dunia untuk Pembaca Muda oleh Otty Widasari.

Sedangkan Asti paling menyukai bab-bab tentang transisi dari era Kegelapan menuju era Pencerahan. Menurutnya, istilah Kegelapan dan Pencerahan ternyata sangat Eurosentris sebab di kala Eropa tengah mengalami kegelapan, di Timur Tengah justru pengetahuan sudah mulai berkembang dan tercatat dengan baik. Pencerahan di Eropa terjadi justru setelah orang-orang Eropa yang baru kembali dari Timur Tengah membawa pengetahun dari sana ke tanah Eropa. Artinya, perspektif tentang gelap-terang sangat berpusat pada perkembangan sejarah pengetahuan dari sudut pandang Eropa saja.

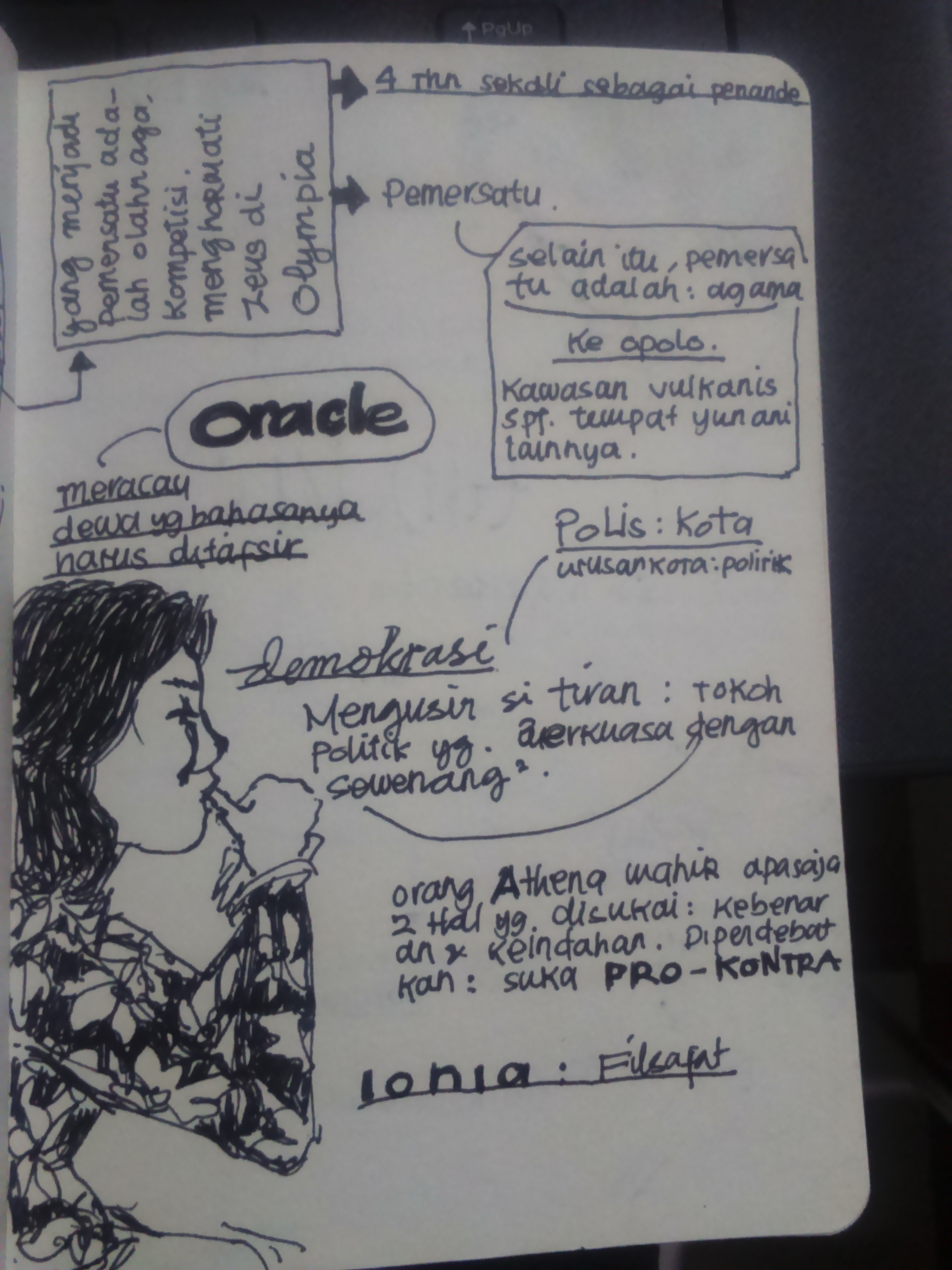

Sketsa tentang pembacaan buku Sejarah Dunia untuk Pembaca Muda oleh Otty Widasari.

Usai buku ini, kami masih akan lanjut membaca karya-karya sastra yang lain. Masih dengan lokasi dan waktu yang sama, yaitu di Perpustakaan Forum Lenteng, setiap hari Rabu (dan Kamis jika satu tak usai), pukul 19.00 WIB. Acara membaca ini turut kami siarkan pula secara langsung via facebook .Tentu kalau mau, kamu pun dipersilakan untuk bergabung membaca bersama Klub Baca Buku Untuk Semua.***

Membaca itu susah-susah gampang. Kalau bacaannya menarik dan kita tertarik, maka membaca biasanya jadi lebih gampang. Kalau bacaannya menarik tapi kita tidak tertarik, mungkin akan terasa sedikit susah. Apalagi kalau bacaannya tidak menarik dan kita tidak tertarik, pasti membaca jadi sangat susah meskipun bacaan itu punya muatan yang penting untuk diasup. Begitu pula dengan mendengarkan. Sekilas, sepertinya ia mudah. Tetapi sebetulnya, proses mendengarkan pun punya level tantangan yang juga tidak bisa disepelekan. Sebab ia sungguh membutuhkan kesediaan untuk menerima informasi sekaligus konsentrasi untuk mencernanya, terutama ketika sudah terterpa kantuk dan bosan.

Tiap Rabu malam, beberapa anggota Forum Lenteng biasanya berkumpul di Perpustakaan Forum Lenteng untuk membaca karya-karya sastra dunia bersama-sama. Seseorang akan membacakan karya tersebut dan yang lainnya akan mendengarkan sembari ‘membaca’ karya tersebut dengan cara lainnya. Proses ini dirotasi kepada seluruh peserta yang datang ke Klub Baca hingga buku tersebut tuntas dibacakan.

Maria, Zikri dan Ika mendengarkan Fauzan ‘Padang’ membacakan Pintu Terutup.

Rabu, 22 Maret 2017 kemarin adalah giliran karya Jean-Paul Sartre yang kami bacakan. Setelah belakangan sempat membacakan karya Knut Hamsun dan Albert Camus, kini Klub Baca mengajak partisipannya untuk menyambangi karya Sartre yang berjudul Pintu Tertutup (Pustaka Jaya, 1984). Ika, Zikri, Maria, Fauzan ‘Padang’, Otty dan Anggra menyanggupi ajakan tersebut. Kami memulai pembacaan Pintu Tertutup pada pukul 19.30 dan menandaskannya sekitar pukul 21.30. Seperti biasanya, pembacaan ini kami lakukan di garasi rumah Otty yang juga dijadikan lokasi Perpustakaan Forum Lenteng.

Maria, peserta magang yang juga beberapa kali mengikuti Klub Baca sembari kadang belajar melukis.

Pintu Tertutup adalah salah satu karya terpendek yang pernah dibacakan di Klub Baca. Namun jangan salah, membacakan karya ini bukanlah perihal yang mudah. Sebab karya yang ditulis saat Sartre berusia 39 tahun di tahun 1944 ini sebetulnya berbentuk naskah pertunjukan teater. Alhasil, pembacaan pun harus menyesuaikan dengan keberadaan penanda nama karakter sekaligus tanda titik duanya.

Sebagai sebuah naskah pertunjukan teater, Pintu Tertutup menyertakan karakter yang jumlahnya tidak banyak. Ia hanya bercerita tentang 3 orang yang jiwanya terkutuk yang bernama Garcin, Inez dan Estelle. Awalnya,ketiga orang itu berpikir bahwa masing-masing akan menerima siksaan sepanjang zaman, selayaknya dalam neraka. Alih-alih, ketiga nya justru ditempatkan pada suatu ruang kosong bersama-sama.

Zikri yang tengah membacakan Pintu Tertutup .

Mulanya tak seorang pun mengakui bahwa dirinya, sebetulnya, telah melakukan satu, dua atau bahkan sejumlah kejahatan yang membuat jiwanya terkutuk. Hingga akhirnya pengakuan mengalir dari ketiga orang tersebut. Masing-masing menceritakan tindakan jahat yang diperbuat selagi masih hidup di dunia. Namun rupanya, pengakuan itu tak mampu meredakan kondisi dimana keberadaan yang satu adalah siksaan bagi yang lainnya. Baik Garcin, Inez maupun Estelle terus merasa tersiksa oleh keberadaan yang lain, namun tak juga mampu pergi meninggalkan satu sama lain. Bahkan ketika pintu ruang yang tertutup itu terbuka, tidak satu pun kuasa ataupun hendak beranjak dari sana meninggalkan yang lainnya. Pada akhirnya, ketiadaan jalan keluar sebetulnya bukanlah dibuat oleh situasi melainkan oleh diri sendiri.

Selain Garcin, Inez dan Estelle, terdapat satu karakter lagi yang keberadaannya tidak terlalu menonjol. Yaitu seorang pengawal misterius yang mengantarkan ketiga orang tersebut masuk ke dalam ruangan dan menjawab sejumlah pertanyaan dari ketiga orang tersebut. Akan tetapi, saya pribadi sebetulnya bertanya-tanya tentang keberadaan pengawal tersebut

Ika yang sedang membaca bersama kamera-kamera eksperimen yang merekam dan menyiarkan proses membaca secara langsung.

Pintu Tertutup adalah salah satu karya Sartre yang menjadi medianya untuk berbicara mengenai pemikiran Eksistensialisme. Konon, karya ini juga merupakan refleksi Sartre terkait Perang Dunia II dan kekalahan yang diderita Perancis semasa peperangan tersebut. Karya ini juga menjadi salah satu karya yang sangat terkenal seiring dengan signifikannya pemikiran Sartre terkait Eksistensialisme.

Ada beberapa bagian yang menjadi favorit kami. Otty paling suka bagian ketika Garcin mengatakan bahwa neraka ialah orang lain. Perkataan tersebut menjadi kesimpulan Garcin ketika ia menyadari bahwa sebetulnya neraka justru tidak terletak di luar ruangan tersebut, melainkan pada keberadaan mereka sendiri. Sedangkan saya paling suka adegan ketika Estelle terus mencari-cari cermin untuk meyakinkan esensi keberadaan dirinya yang ia pikir tidak sedang berada di neraka. Meski ini adalah bacaan yang tidak mudah, namun pada akhirnya kami menuntaskan buku dan memahami sejumlah konsep yang ditawarkan. Salah satunya adalah tentang keterkaitan kesimpulan Garcin yang disukai Otty dengan situasi masa kini. Neraka bukan lagi sesuatu yang jauh, tapi ada di sini, di keberadaan orang lain bagi diri kita.

Gambar rekaman Otty yang sedang membaca. Ia sangat suka simpulan dari Garcin.

Usai buku ini, kami masih akan lanjut membaca karya-karya sastra yang lain. Masih dengan lokasi dan waktu yang sama, yaitu di Perpustakaan Forum Lenteng, setiap hari Rabu (dan Kamis jika satu tak usai), pukul 19.00 WIB. Acara membaca ini turut kami siarkan pula secara langsung via facebook .Tentu kalau mau, kamu pun dipersilakan untuk bergabung membaca bersama Klub Baca Buku Untuk Semua.***

Rabu malam tiba, dan kembali waktunya Klub Baca. Di kali kelimabelas, penghuni-penghuni setia Perpustakaan Forum Lenteng membaca sebuah buku ternama dari seorang penulis/ filsuf Perancis kelahiran Aljazair, Albert Camus. Orang Asing, atau yang judul aslinya, L’Étranger dalam bahasa Prancis menjadi pilihan untuk dikhatamkan malam itu. Pembaca tak sebanyak biasanya, hanya si mungil Anggra, si energik Pingkan, si lelaki satu-satunya, Rayhan, dan saya. Kami berempat menyelesaikan 120 halaman karya tersebut tepat pukul sebelas malam.

Kiri ke kanan: Pingkan, Rayhan dan Anggra.

Berlatar di tanah kelahiran sang penulis di Aljazair, tokoh utama Orang Asing ialah seorang laki-laki bernama Meursault. Di awal cerita, Meursault mendapat berita bahwa ibunya yang telah lama tinggal di panti jompo meninggal dunia. Namun demikian, ia tak menunjukkan kesedihan hingga pemakaman ibunya. Hal ini dinilai oleh orang lain sebagai suatu tindakan yang aneh dan janggal.

Alur selanjutnya, Meursault berkencan dengan seorang perempuan bernama Marie Cardona. Kencan tersebut hanya berselang sehari setelah pemakaman ibunya. Pada saat kencan, Mersault mengenakan dasi hitam yang menyebabkan Marie bertanya apakah Mersault dalam keadaan berduka. Namun, Mersault hanya mengatakan bahwa ibunya baru meninggal kemarin dengan ekspresi datar. Mersault menganggap bahwa meninggalnya sang ibu di hari Jumat atau hari apapun itu bukanlah “salah”nya, atau keinginannya, tetapi orang-orang sepertinya menganggap dia aneh.

Ia berkenalan dengan Raymond Sintes, yaitu tetangganya yang merupakan seorang pria yang tidak diketahui apa pekerjaannya namun selalu berpakaian rapi. Adapula tetangganya yang lain, seorang pria tua bernama Salamano yang selalu meludah, dan berpergian bersama anjingnya yang juga tua seperti dia. Baik Marie maupun Raymond ingin bersahabat dekat dengan Meursault, tapi respon Mersault tidak menunjukkan bahwa ia sangat antusias atau senang, ia menganggap biasa saja.

Pada sore hari Marie datang menemui aku, dan bertanya apakah aku mau menikah dengannya. Aku berkata, bagiku hal itu sama saja, dan bahwa kami dapat melakukannya jika dia menghendakinya. (h.43)

Demikian juga ketika ia ditawari oleh majikannya untuk menangani cabang usaha baru di Paris. Meursault tidak menanggapinya sebagai suatu kesempatan dan tantangan, tetapi ia biasa saja.

Ia (majikannya) lalu bertanya apakah aku tidak tertarik mengubah hidupku. Aku menjawab bahwa kita tidak akan pernah mengubah hidup kita, bahwa bagaimanapun semua sama nilainya, dan bahwa aku menyukai benar hidupku di sini. Ia tampak tidak senang, ia berkata bahwa aku selalu memberikan jawaban yang menyimpang, bahwa aku tidak mempunyai ambisi, dan semua itu amat mengecewakan dalam dunia usaha. (h.43).

Pingkan tengah membaca sembari kamera ponsel terus merekam dan menyiarkan pembacaannya live via Facebook.

Suatu kali dalam perjalanan Mersault bersama Raymond dan Marie ke pantai, mereka bertemu dengan Masson dan istrinya. Perjalanan yang awalnya merupakan acara berlibur menjadi terganggu karena Raymond dicederai oleh orang Arab yang bermusuhan dengan Raymond. Mersault sebenarnya tidak ada urusan dengan orang Arab tersebut. Ia hanya memegang pistol Raymond ketika Raymond berkelahi.

Bersama Masson dan Mersault, Raymond kembali ke rumah Masson untuk beristirahat. Mersault yang sebenarnya ingin memperoleh ketenangan kembali ke tempat perkelahian tersebut karena di sana ada mata air. Namun, orang Arab tersebut masih ada di sana. Hawa panas yang menggigit kulit dan si orang Arab yang mengeluarkan pisaunya kembali mengakibatkan Mersault hilang kendali. Pistol yang tadinya dititipkan di sakunya, tak sengaja tertarik picunya dan orang Arab tersebut tertembak. Anehnya, Mersault tidak merasa panik. Ia masih menembak tubuh tak bergerak itu empat kali lagi.

Sembari mendengarkan pembacaan oleh Rayhan, Pingkan membuat sketsa peristiwa Klub Baca #15.

Dari serangkaian keanehan Mersault ini, Albert Camus membawa cerita Mersault ke babak ke dua, yaitu pascapembunuhan orang Arab. Mersault ditangkap dan diperiksa berkali-kali. Menurut undang-undang, Mersault didampingi oleh pembela hukum. Alih-alih memberi bantuan hukum, pembela ini malah lebih mendengarkan “gosip” tentang pribadi Mersault yang dianggap “tidak berperasaan” ketika ibunya meninggal. Proses selanjutnya ialah ketika Mersault mengikuti persidangan. Dalam persidangan tersebut, baik pembela, jaksa, saksi, dan hakim, mempersoalkan tindakan Mersault yang dianggap “tidak biasa” ketika ibunya meninggal. Mersault ditanyai apakah ia menyesal dengan perbuatannya, dan apakah ia percaya kepada Tuhan? Dengan datar, Mersault menjawab tidak.

Saya yang membaca dan representasi saya yang sedang membaca Orang Asing.

Sikap dan tindakan Mersault sungguh membuat orang lain bingung, namun bagi Mersault sendiri, orang lain lainlah yang tidak mengerti apa yang ia maksudkan. Mungkin siapa-siapa yang membaca kisah ini berpikir dalam benaknya, seharusnya si tokoh bersedih karena ia kehilangan orang (yang harusnya juga) ia cintai. Tapi saya sendiri pun merasa tidak aneh dengan ketidaksedihan Mersault, karena kebetulan saya merasakan hal yang sama ketika ayah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Dan mungkin hal itu terjadi karena sejak kecil ada keberjarakan antara saya dengan ayah saya. Mungkin saja, bukan?

Sebenarnya, sampul belakang buku ini sudah memberi bocoran jika buku ini adalah awal pemikiran Camus terhadap filsafat absurd. Absurd dapat diterjemahkan secara bebas bahwa dalam hidup tidak ada makna, tidak ada yang terlalu baik, tidak ada yang terlalu buruk. Inilah absurd. Inilah keterasingan. Lewat Mersault, Camus menyuarakan keterasingannya. Keterasingan hidup akibat pilihan-pilihannya. Tidak hanya manusia yang ikut “mencampuri” hidupnya, tetapi semesta turut serta. Teriknya sinar matahari serta cuaca yang panas pun turut memberi andil akan nasib hidup Mersault.

Pembaca lelaki satu-satunya malam ini, Rayhan.

Mata dibayar dengan mata, nyawa dibayar dengan nyawa. Rayhan lalu teringat dengan kitab Hamurabi saat membaca buku ini. Bagian peradilan pidana Mersault menjadi favoritnya, mungkin karena ia mantan mahasiswa Kriminologi. Atau mungkin juga karena Camus sendiri membuat pembaca merasa terlibat untuk mengetahui seluk beluk sejarah peradilan sang tokoh utama yang menurut pendapat Pingkan adalah tipikal dari kesia-siaan. Tokoh ini tak hanya tragedi materi tapi juga tragedi rohani (pikiran) yang terjadi. Pingkan sampai-sampai ingin mempelajari filsafat absurd untuk memastikan apakah sepesimis itu pemikiran dan tindakan si tokoh. Anggra pun merasakan ‘asing’ yang lain, khususnya dari segi penulisan, karena Camus sangat jarang memakai konjungsi atau kata sambung di awal kalimat. Hampir semua kalimat-kalimatnya itu terkesan arbitrer; berdiri sendiri dan seenak jidat si penulis. Semakin lama semakin terlihat bentuk keseluruhan ceritanya, yang memang tentang betapa asingnya si Mersault. Meskipun terkantuk-kantuk saat membaca, Anggra dan yang lainnya mengaku menyukai sastra terjemahan ini.

Kenampakan rutinitas Klub Baca setiap Rabu malam. Kiri ke kanan: saya, Pingkan dan Rayhan.

Usai buku ini, kami masih akan lanjut membaca karya-karya sastra yang lain. Masih dengan lokasi dan waktu yang sama, yaitu di Perpustakaan Forum Lenteng, setiap hari Rabu (dan Kamis jika satu tak usai), pukul 19.00 WIB. Acara membaca ini turut kami siarkan pula secara langsung via facebook .Tentu kalau mau, kamu pun dipersilakan untuk bergabung membaca bersama Klub Baca Buku Untuk Semua.***

Malam itu, Rabu, 8 Maret 2017, garasi rumah Otty yang dijadikan Perpustakaan Forum Lenteng kembali diisi muda-mudi yang kali ini merindukan laut. Ya, pada edisi ke-14 ini, Klub Baca Buku Untuk Semua akhirnya membacakan karya Ernest Hemingway yang membuatnya meraih penghargaan Pulitzer di tahun 1953, yaitu Lelaki Tua dan Laut (The Old Man and The Sea). Pembacaan buku ini dihadiri oleh Anggra, Rayhan, Pingkan, Asti, Melisa, Ika, dan kemudian menyusul Hanif.

Suasana saat Klub Baca #14 dimulai

Buku setebal sekitar 105 halaman ini kami habiskan dalam waktu 3 jam saja dan menceritakan kisah tentang seorang lelaki tua yang telah 84 hari melaut tanpa berhasil memanen ikan. Cerita yang berlatar di Teluk Meksiko ini juga menggambarkan petualangan lelaki tua tersebut yang ditinggalkan muridnya, Manolin. Lelaki tua itu kemudian memutuskan untuk mencari peruntungan di laut lepas, jauh dari tempat nelayan biasa mencari ikan. Dengan perahu kecilnya, ia berjuang melawan sekumpulan hiu demi pembuktian dirinya sebagai nelayan.

Asti tengah membacakan karya “Lelaki Tua dan Laut” sementara saya membuat sketsa sembari mendengarkan. Proses Klub Baca ini juga ditayangkan live via Facebook

Saat ditanyai bagian mana yang disukai, Hanif dan Melisa sepakat untuk menyukai adegan dimana si Lelaki Tua melawan hiu. Sedangkan Ika dan Asti sama-sama menyukai hubungan antara Lelaki Tua dan Manolin. Bagi Asti, konsistensi Hemingway dalam pemisahan antara gender feminin dan maskulin juga menjadi poin penting dalam cerita itu, misal ketika Lelaki Tua bermonolog tentang ikan tangkapannya dan laut. Lain hal dengan Anggra, ia sangat menyukai saat Hemingway menggambarkan kondisi laut lewat monolog Lelaki Tua tentang burung-burung. Ia juga menyukai monolog Lelaki Tua dalam usahanya menangkap ikan besar ketika berada di tengah lautan.

Rayhan

Hanif

Melisa

Ika

Sedangkan menurut saya, cerita ini adalah cara Hemingway mengkritik eksploitasi yang dilakukan manusia terhadap laut. Ia seolah hendak menyatakan bahwa opresi oleh manusia tak hanya dilakukan terhadap sesama manusia, tetapi juga terhadap alam tempat manusia memperoleh sumber kehidupannya sendiri. Kritik ini disajikan oleh Hemingway dengan apik lewat fiksinya.

Rayhan dan saya

Usai buku ini, kami masih akan lanjut membaca karya-karya sastra yang lain. Masih dengan lokasi dan waktu yang sama, yaitu di Perpustakaan Forum Lenteng, setiap hari Rabu (dan Kamis jika satu tak usai), pukul 11.00 WIB. Acara membaca ini turut kami siarkan pula secara langsung via facebook .Tentu kalau mau, kamu pun dipersilakan untuk bergabung membaca bersama Klub Baca Buku Untuk Semua.***

Jika biasanya di Klub Baca, kami membaca buku karya sastra dari berbagai penulis, pada Klub Baca #13 ini kami memutuskan membaca media. Bersama Samuel Bagas Wiraseto (Gentong) dari RuangRupa, kegiatan baca bersama yang dilakukan oleh Anggra, Otty, Hafiz, Ika, Rayhan, Asti dan Melisa mengusung tema tentang Rekam Media.

Kegiatan yang diadakan pada Rabu, 1 Maret 2017, pukul 11:00 WIB di Perpustakaan Forum Lenteng ini diawali dengan membaca selintas tumpukan koran yang sengaja dibawa ke Perpustakaan Forum Lenteng. Kemudian, Gentong mengajak kami untuk mengulik sedikit mengenai sejarah materil koran, terutama koran di Indonesia.

Sengaja, kami membaca Wikipedia sebagai rujukan bacaan kami mengenai informasi-informasi yang dibutuhkan hari ini. Hal tersebut kami lakukan sebagai upaya merekam informasi dari media publik terkait isu yang kami cari, terutama kaitannya dengan lokasi dan situasi di Indonesia. Sebelumnya, kami pun membuat sebuah akun Wikipedia sebagai cara untuk mereproduksi dan memproduksi wacana secara langsung lewat media publik. Maka, secara bergantian kami membacakan informasi yang tertulis di Wikipedia mengenai koran di Indonesia.

Secara bahasa, kata koran merujuk pada penerbitan yang ringan dan mudah dibuang sehingga pembuatan koran biasanya menggunakan kertas yang berkualitas rendah. Adalah Medan Prijaji terbit pertama di tahun 1907 yang merupakan koran ber-Bahasa Melayu pertama yang terbit di Indonesia. Koran yang didirikan oleh Tirto Adhi Soerjo tersebut pertama kali dicetak di kota Bandung dan terbit secara mingguan. Hingga kemudian di tahun 1910, ia terbit secara harian dan dicetak di Jakarta. Koran medan Prijaji pada masanya tak hanya merupakan media informasi semata, namun ia juga memiliki daya politis yang berposisi menentang pemerintah kolonial. Bahkan, koran yang didirikan ketika Tirto Adhi Soerjo masih sekolah kedokteran ini pun memiliki kolom pengaduan masyarakat yang lantas merujuk pada aktivitas jurnalisme advokasi. Koran ini terbit terakhir kali pada 3 Januari1912 untuk kemudian tutup pada 23 Agustus 1912.

Informasi ini dikonfirmasi ulang oleh Otty dan Hafiz. Menurut keduanya, rekam sejarah tentang kegiatan Tirto Adhi Soerjo tersebut ditulis kembali oleh Pramoedya Ananta Toer dalam tetralogi novelnya. Terutama pada buku Jejak Langkah yang ditulis sebagai buku ketiga tetraloginya. Pram menuliskan sejarah tersebut melalui fiksi dan menghidupkan kembali Tirto Adhi Soerjo melalui karakter Minke. Tirto Adhi Soerjo tak hanya menjadi salah seorang bapak jurnalisme di Indonesia, tapi ia pula adalah salah satu pemuda yang pada era pra-kemerdekaan telah mewacanakan nasionalisme melalui media massa bahkan sebelum Budi Utomo berdiri di tahun 1908. Kondisi tersebut bisa dikatakan beriringan dengan kondisi politik internasional di negara-negara semacam Filipina, Kuba dan Eropa yang tengah ramai dengan topik nasionalisme di awal tahun 1900-an.

Di Indonesia, perkembangan surat kabar dibagi menjadi beberapa babak mengikuti era pemerintahan pasca kemerdekaan. Namun sebelum kemerdekaan, terdapat dua babak yang cukup pula penting diketahui. Babak Putih yang hadir di tahun 1744 – 1854 merupakan babak dimana surat kabar hanya dimiliki oleh orang berkulit putih, ber-Bahasa Belanda, dan pula hanya membahas aspek kehidupan orang-orang kulit putih. Sehingga tak aneh, ia disebut Babak Putih. Pada babak selanjutnya yang disebut Babak Kedua yaitu di tahun 1854 – 1908, koran-koran dalam Bahasa Melayu mulai lahir dan posisi redaktur terkadang diisi pula oleh orang Tionghoa maupun Melayu. Medan Prijaji merupakan salah satu contohnya.

Kondisi media yang analog pada era tersebut, kini jelas telah berubah. Generasi hari ini tidak lagi lekat pada teknologi yang serba cetak dan analog. Penemuan komputer dan internet memberi tak hanya kemudahan komunikasi jarak jauh, tapi juga mengubah perilaku bermedia di hari ini. Kliping berita pada hari ini bisa diwujudkan hanya dengan pranala luar dan segala sesuatu sangat lekat dengan digital. Maka pun tak heran jika sesi baca ini kemudian diawali dengan membuat sebuah akun Wikipedia.

Usai ini, kami masih akan lanjut membaca karya-karya sastra yang lain. Masih dengan lokasi dan waktu yang sama, yaitu di Perpustakaan Forum Lenteng, setiap hari Rabu (dan Kamis jika satu tak usai), pukul 19.00 WIB. Acara membaca ini turut kami siarkan pula secara langsung via facebook .Tentu kalau mau, kamu pun dipersilakan untuk bergabung membaca bersama Klub Baca Buku Untuk Semua.***

Foto diambil dari http://www.infobdg.com/v2/wp-content/uploads/2014/12/81.jpg , diakses pada 7 Maret 2017 pukul 18.30

Ini barangkali adalah karya terpanjang yang dibacakan sejauh ini dalam seri Klub Baca Buku Untuk Semua. Buku setebal 283 halaman yang berjudul Lapar (Sult) (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013) karya Knut Hamsun ini tuntas kami bacakan dalam kurun waktu 9 jam yang dibagi dalam dua kali pertemuan. Pada Klub Baca #11 yang dilaksanakan hari Rabu, 15 Februari 2017, hadir Anggra, Ika, Otty, Zikri, Ragil, Hanif dan Aryo. Selanjutnya pada Klub Baca #12 yang dilaksanakan hari Rabu, 22 Februari 2017, hadir Anggra, Ika, Otty, Zikri, Ragil, Hanif, Rayhan, Maria, Dhuha dan Asti. Kedua pertemuan seperti biasanya dilakukan di Perpustakaan Forum Lenteng yang berlokasi di garasi rumah Otty.

Karya Knut Hamsun ini mengambil sudut pandang pertama si Aku untuk menggambarkan mengenai pengalaman keseharian dan kebatinan seorang penulis yang terjepit kemiskinan. Dalam Lapar, si “Aku” nampak merujuk pada diri Knut Hamsun sendiri. Novel yang ditulis pada masa sekembalinya Knut Hamsun dari Amerika ini pun menggambarkan pula kondisi serba kekurangan yang kala itu dialami oleh Hamsun. Diterbitkan pada tahun 1890, Lapar sepertinya cenderung terinspirasi oleh pemikiran eksistensialisme yang kala itu baru muncul. Di sisi lain, Knut Hamsun yang berasal dari Norwegia pun disebut-sebut sebagai salah satu sastrawan yang mengawali karya sastra modern di Eropa dan di dunia. Karyanya tak hanya menggambarkan suatu peristiwa tetapi pula menggambarkan pengalaman dalam ruang-ruang batin seorang individu. Maka tak heran ketika proses pembacaan karya ini pun, pengalaman batin akan kengenesan si Aku pun turut dirasakan oleh pembaca.

Ada berragam respon usai pembacaan karya ini. Asti misalnya, ia tidak suka Lapar karena menurutnya cerita dalam buku ini terdengar sangat sedih dan pesimis. Sebaliknya, Hanif justru sangat suka cerita dalam Lapar karena darinya banyak ide-ide baru yang terpantik di kepalanya. Otty pun berbagi cerita bahwa buku ini menginspirasinya untuk menjadi seniman. Saya sendiri jujur kadang merasa ngenes membaca Lapar karena kenelangsaan si Aku yang sepertinya tak ada ujungnya. Namun turut pula kagum akan martabat dan moralitas Aku yang tetap bersikeras dijaganya, mencegah dirinya menjadi orang miskin yang mencuri karena lapar. Moralitasnya menjadi pelampung hidup yang menjaga kewarasan si “Aku” ketika habis-habisan dikepung oleh kelaparan dan kemiskinan.

Usai buku ini, kami masih akan lanjut membaca karya-karya sastra yang lain. Masih dengan lokasi dan waktu yang sama, yaitu di Perpustakaan Forum Lenteng, setiap hari Rabu (dan Kamis jika satu tak usai), pukul 11.00 WIB. Acara membaca ini turut kami siarkan pula secara langsung via facebook .Tentu kalau mau, kamu pun dipersilakan untuk bergabung membaca bersama Klub Baca Buku Untuk Semua.***

Malam itu tidak banyak diskusi, kami cuma membaca saja. Tetapi di kepala saya, sebuah kutipan dari The Pearl terus terngiang. Sebuah kutipan yang rasanya masih relevan hingga kini. Bahwa dalam sebuah masyarakat yang mencintai kebahagiaan materialis, maka kekomunalan adalah sesuatu yang sulit dicapai. Hingga pada titik menjadi sakit dan lapar adalah sebuah perkara pelik, terutama bagi mereka yang miskin secara material.

⇥